また、ディスプレイは奮発して普通の21インチディスプレイを購入したので、ようやくX68000ディスプレイの呪縛から逃れることができました。あぁ、もう852*480なんて怪しい画面モードでなくても、21インチ画面に表示できるのね!あたし涙が出ちゃう、女の子だもん。

|

|

1.メインマシン・自作 PC−AT互換機

2.サブマシン・自作 PC−AT互換機

3.隠居マシン・PC−9821Xa10

4.LAN機器あれこれ

5.テレビ録画マシン VAIO−C1 MRX

6.コンパクト&ハイパワー インターリンク MP-XP7220

7.魂のよりどころX68030

8.驚異の出世魚 カシオペア A−51(ROMアップデート版)

9.最もPalmらしくないPalm クリエNR-70

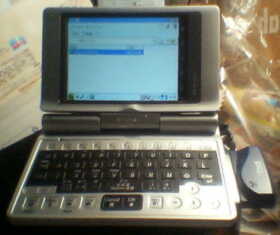

10.理想の電子手帳 ザウルス SL-C700

|

ついにCPUが、ソケッ7からソケットAに変わりました。今回のマシンは、コンセプトが「普通のマシン」だったので、前のマシンの「偽オールSCSIマシン」で使用して懲りた、IDE RAIDや変なSCSIボードは積んでません。そのわりには、またATXでは最低クラスの大きさの筐体をまた買ってしましましたが。 また、ディスプレイは奮発して普通の21インチディスプレイを購入したので、ようやくX68000ディスプレイの呪縛から逃れることができました。あぁ、もう852*480なんて怪しい画面モードでなくても、21インチ画面に表示できるのね!あたし涙が出ちゃう、女の子だもん。 |

| 種別 | 名前 | 備考 |

| CPU | AMD アスロン 800MHz |

予算の都合で、長らくK6−3を使用してきましたが、これでようやく時代の流れに追いつきました。でも、これを買った2000年10月末にはそこそこだったこのCPUも、2001年の1月現在、既にローエンド。時代の流れ速すぎです。 |

| M/B | ギガバイト GA7ZX |

とりあえず、BIOSアップデート時の緊張が嫌だったので、デュアルBIOSを備えている、このマザーにしました。BIOSからCPUクロックの増減などのマニアックな設定はできませんが、そもそも私はオーバークロックなんてしないので、なんの不都合もありません。 |

| Memory | PC133 128MB (CL=2) *2 |

いやぁ、今はメモリーが安い安い。私がこれを買った2000年10月末に比べると、1月初頭の今は、半額ぐらいになっています。ここまで下がることは予測できませんでした。残念至極。 残念といえば、既にDDRメモリーが発売されてしまったことも誤算でした。私の予想ではどんなに早くても2000年中には出ないと思っていたのですが。 また、どうせ次に買うマザーは、まずDDRメモリータイプなので、どうせ次のマシンに流用できないならば、バーチャルキャッシュメモリーを買うべきでした。すっかり存在を忘れ去っていました。まだまだ修行が足りません。 |

| Video | 玄人指向 GeForce3Ti200 |

前使用していた、GeForce2MXボードのファンが壊れて異音を発するようになったため、あわてて購入した物です。当時既にGeforce4が発売されていたのですが、4Tiシリーズは高価ですし、4MXシリーズはただスピードが速くなった2MXだと言う話だったので、当時絶滅しかけていた3を購入しました。ただ、私は3Dゲームをほとんどしないので、ほとんど実力は出せていませんが。 |

| FDD | 3.5'' 2Mode x 1 | 何の変てつもない、ただのFDD。PC−9821が引退状態なので、たまに部屋の奥底から出現する”1.2メガフロッピー”の内容を読むのがちょっと大変です。3MODEフロッピーってもっと安くならないんでしょうかねぇ。 |

| HDD1 | IBM Deskstar 180GXP 60GB |

ある日突如、ウィンドウズの起動時に"c0000218 Unknown Hard Error"と表示されて、起動しなくなってしまいました。さっぱり原因がわからず、このエラーコードを元にインターネットを検索しまくった結果、このエラーがでるときは、レジストリに書き込む前にコンピューターの電源が切れてしまい、レジストリがぶっ壊れたためらしいことがわかりました。 で、主にMaxtorのハードディスクとの相性で発生するなどと言うことになっていたのですが、前使っていたドライブはIBM製ですし、3年も使って今更相性もないだろうと思ったのですが、他に原因も解らないので、とりあえず交換したのが、このハードディスクです。 しかし、実際にはハードディスクの交換では安定せず、大変心苦しい日々が続いていましたが、夏が終わったので熱対策用に大量に付けていたファンやUSB扇風機を外すと、嘘のように安定し始めたので、どうやら電源が古くなって、供給できる電気が減ってきたために不安定になっていたようです。もう少し早く気づいていれば… |

| HDD2 | Seagate? ST320423A |

値段の割に容量があったため、バックアップ用に購入しました。 |

| HDD3 | メルコ DSC−UE 13GB |

前のメインパソコンから奪い去ってきた外付けSCSIハードディスクです。 |

| DVD& CD−RW |

メモレックス・テレックス MCW6424DVD |

リコーのDVDが読めるCD−RWドライブのOEM品です。ただ、現行のRW10倍速の物ではなくて、昔のRW4倍速のヤツです。でも、バルク品じゃない物が2万を切っていたので、安いと思い買ってきました。初めてのATAPI・CD−RWだったので、まともに動くか心配でしたが、どうやら無事に動いているようです。 |

| CD−RW | Liteon 48x12x48x & 挑戦者 5インチケース |

流石に書き込み速度が最大6倍速では嫌になってきたので、追加購入しました。でも、内部増設はめんどくさいのと、ノートパソコンとの共有が難しくなるので、IOデータの挑戦者ブランドの外付けケースと一緒に買って、外部増設にしました。 |

| MO | Olympus 640MO TURBO | 現役で動いている2台のマシンの両方に、CD−RWが入ったので、事実上のお役御免状態になってしまいました。以前はバックアップやデータの受け渡しに大活躍してくれたのですけど・・・ |

| SCSI | ロジテック LHA-600 |

わが家はSCSIインターフェイスが十分現役なので、SCSIボードのないウィンドウズデスクトップパソコンなど存在しません。ただ、アダプテックは値段が高いので、その店でバルク品以外で一番安かったこのボードに白羽の矢が立ちました。 うーん昔は、SCSIボードなんて3万ぐらいしたんだけどな。こいつ5000円切ってるからな・・・ |

| Audio1 | クリエイティブ サウンドブラスターLIVE! |

友達の友達が、マシンの相性の問題で死蔵していた物(購入当時2万円以上した)を、私の1万円ポッキリのモンスターサウンドと交換で、手に入れた物です。まさにラッキーでした。でも、その時使用していたヤマハチップのボードと交換するまでのメリットを感じられなかったので、わが家でも日の目を見るのに時間がかかったのでした。 使ってみると、さすが値段が高いだけあって、ウィンドウ2000上でヤマハチップのボードでは問題のあった、MIDI再生不良や謎のノイズ等はありません。ただ、せっかくデジタルインターフェイスも購入したのに、光デジタル出力ができません。光入力はできるので、不良品かと思って修理に出してみましたが、特にぶっ壊れていないとのこと。ウィンドウズ2000だと光出力できないんでしょうかねぇ? |

| Audio2 | カノープス MD-Port |

ヤマハのサウンドチップのドライバーが、ウィンドウズ2000での光デジタル入出力に、まだ対応していなかったので購入したUSB光デジタル音声入出力アダプターです。購入したのは、結構前なのですが、前マザーのP5Aとは相性が悪く、デジタル入出力なのに音にノイズが乗ってしまうという致命的な弱点があったので、結局このマシンの導入までお蔵入りになっていたものです。これで、MDに録音されている音楽を、ウィンドウズ2000上でデジタル録音することができます。 |

| LAN | PCI FNW−9802 |

いつもはその店で一番安いLANカード(といっても100BASE対応は必須ですが)を買っていたのですが、気まぐれで2番目に安いカードを買ってみました。さすが値段が高いだけあって、WAKE ON LANのケーブルなんて物が添付されています。一応接続してみましたが、LANから電源を入れられても、私にはなんの意味もありません。 |

| Keyboard | メーカー不詳 106キーボード |

前のキーボードが壊れて以来、いろいろなキーボードを使ってきましたが、やっぱりこのキーボードのような、メカニカルタッチの普通の106キーボードが一番です。しかし、市場にはPS/2端子の106キーボードはずいぶん少なくなってしましました。キーボードに電源ボタンなんて必要ないんですがね。 |

| Mouse | サンワサプライ

プログラマブルマウス |

やはりマウスと言ったらこれしかありません。究極の6ボタンマウスです。 |

| JoyPad | ロジテック WingMan RUMBLEPAD |

見てくれは、今までのプレステデュアルショック&デュアルショックもどきたちとそれほど変わりませんが、一味違うのは、2本のアナログスティックとは別に、スロットルスライダーが付いている点です。これのおかげで、今まで難しかった、エンジン出力を維持しながらのラダー操作が簡単になりました。十字キーも、アナログモードではちゃんと視点切り替えスイッチになりますし、現在フライトシミュレータをパッドで行うとしたならば、これに勝るものはありますまい。 ただ、ボタンが9個しかない(一見多いようだけど、フライトシミュレータではもう少し欲しい)のと、外国メーカーのパッドにありがちな、十字キーの方向の入りが甘い点が玉に傷ですけど。 |

| JoyPad? | マイクロソフト ストラテジックコマンダー |

(2001/5/3) マイクロソフト製の、カブトガニのようなコントローラーです。これを初めて見たときは「こんな物何の役に立つのか」と思っていた物でしたが、その数ヶ月後に自分が購入しているとは、皮肉なことです。 こやつの使用目的は「提督の決断4でうまく魚雷を撃つこと」ただそれだけです。最近のコーエーの戦闘シーンはすっかりリアルタイムになってしまったので、あると便利です。 |

| USB HUB | メーカー不詳 7ポートUSBハブ |

USB機器がいろいろと増えてきて、4ポートでは足らなくなってきたので購入しました。でも、その後USB2.0ボードを購入して、一気に内蔵ポートが増えてしまったので、意味が無くなってしまいましたが。 |

| USBブラケット | ギガバイト? | (2001/9/2) USB機器がいろいろと増えてしまったので、ハブを買い足そうと思ったのですが、そのとき目に付いたのがこれでした。これをPCIスロットのふたの代わりにつけて、のびているケーブルをマザーボードの端子に接続すると2ポートUSBを増やすことができます。しかも、この2端子はハブで増設したものと違い、根本の端子ですので、ハブ経由でつなぐと問題の出るドライブ類でも、接続することができます。 |

| USB2.0ボード&IEEE1394増設ボード | IOデータ 1394US2-PCI |

USB2.0とIEEE1394の両方が使えるボードです。今のところ何の問題もないのですが、こいつのUSB2.0部分には、あまり評判の良くないVIA製のチップが使ってあるのが気にくわないところです。 |

| USB カードリーダー | ロジテック LMC-CA84U2 |

USB2.0対応のメモリーカードリーダーとしては、初期の頃からある製品です。これを発売当初に9000円ぐらいで購入したのですが、1ヶ月もすると、5000円もしない同等の製品が現れてしまったので、少々早まったかなと思ってしまいました。 |

| タブレット | ワコム ファーボ |

どうしてもウィンドウズ2000で動くタブレットが欲しくて買ってしまいました。絵なんか滅多に描かないくせに・・・ 使ってみると、ペンを認識する範囲の狭さに閉口しました。もう少し大きくできないもんでしょうかね? |

| ディスプレイ | 飯山 S102G |

以前の21インチディスプレイが壊れて以来、ずっと予備の15インチディスプレイを使ってきましたが、ようやく21インチディスプレイ復帰です。 普通は、でかいディスプレイを購入すると、横1600ドットなんていう高解像度に設定してしまうのでしょうが、私は画面に多くの情報が表示したくて、大きなディスプレイを買っているわけではなく、あくまで迫力のために買っているので、解像度は、横1024ドットで据え置きです。でも、この解像度だと、リフレッシュレートが100ヘルツまで行きます。すげぇ。 |

| RGB変換器 | 電波新聞社 XRGB−2 |

ついに部屋のディスプレイが、全て「テレビの写らない」物になってしまったので、やむなく購入した「ビデオ信号や、ゲーム用21ピンRGBの信号を、パソコンのディスプレイで見られるようにする装置」です。 実はこいつの余りの高額さ(2万円以上する)に、この前にあぷこん2という似たような物(1万円)を購入していたのですが、画質が悪すぎて、役に立ちませんでした。私にとっては、このXRGB−2が実用になる最低ラインなのですが、雑誌の記事なんかでは、あぷこん2の画質をそれほどけなしていないんですよね。 そもそも、今流行っているテレビパソコンなんか、店頭でデモを見るかぎり「いくらタイムシフトなんてできても、あんな画質じゃぁな」って感じの物ばかりです。昔から、シャープのテレビが映るディスプレイを使い続けていた私には、あんな画質耐えられません。なんで売れるんだ。 |

| MD | ソニー MDS-PC3 |

(2000/5/3) ソニーのUSB接続できる、というよりもパソコンに接続しないと満足に使えないような凄まじいMDデッキです。今あるMDコンポは、光出力端子がまず付いていないので、どうしてもMDLPをデジタルでダビングしたかったので、やむなく購入しました。 また、これを買いに行ったときは、もっと安くて普通のMDデッキを買うつもりだったのですが、目当ての物が、既に生産終了しているとかで展示品しか残っていなかったので、さすがに展示品は嫌だったのでこちらを購入しました。実際に使ってみるまで、MDとパソコンをつないで何の役に立つのだろうと思っていたのですが、実際に繋いでみると相性の良さにびっくりしました。 何と言っても、タイトル入力はキーボードで出来ますし、編集はマウス1本でできるので、今までのボタンをぽちぽち押していた編集作業に比べれば、雲泥の差です。MDで編集作業を行うことが多い人は、女房を質に入れてでも買った方がいいでしょう。 |

|

それまで使用してきたPC−9821Xa10では、どうしてもマルチディスプレイができないのと、後述するタブレットを使用したいがために購入しました。しかし、肝心のマルチディスプレイは、未だにどうしても実現できずにいます。とほほ。

自慢は、へたなマイクロATXなみに背の低い筐体です。しかもその割には、5''ベイ3つに3.5''ベイ3つ(うち一つはシャドー)と、拡張性もそこそこですし、電源も下についているので、安定性も普通のやつより上のハズです。 |

| 種別 | 名前 | 備考 |

| CPU | AMD K6-3 450MHz | (99/10/17) 遂に手に入れた、ソケット7最強のCPU(実はK6-2 500MHzの方が早いのかな?)です。以前のK6-2 300MHzと取り替えてみると、HDBENCHの数値が格段に違います。(でも、数値的にはPENTIUM2の400ぐらいしか出てないなぁ) それに、以前買ってみたものの、動きが遅くてお話にならなかった某プレステエミュレータも、ゲームによってはちゃんと動くのにはびっくりしました。 |

| M/B | ASUS P5A | (99/6/6) 今回、マウスを増設するために、USB・PS/2変換アダプタを導入したのですが、P5Aのそれまで私が使ってきたリビジョン1004のBIOSでは、起動の途中でリセットがかかってしまい、起動不能になりました。しかたなく、K−6 III購入までする気のなかったBIOSの書き換えを行ったのですが、なんと最新のBIOS(正式な1007及び、最新β版の両方)を入れたところ、USBを全く認識しなくなってしまいました。おいおいおいなにやってんだASUS!テストしてるのかよ。途方に暮れた私は、とりあえず次に新しい1006を入れてみました。すると、見事に認識するじゃないですか。喜び勇んでUSBヒューマンインターフェイスドライバを入れて、ウィンドウズの命じるままに再起動・・・「マウス動かねぇ」どうやら、電源を入れた最初の起動時にしか、USBを認識しないようです。こういうときは、自分が「アンチインテル」であることが恨めしい。あぁ、440BXのマザーならば、こんな苦労はしなくて済むとハズなんだけどなぁ。(ちょっと弱気) |

| DUAL BIOSアダプタ | バーテックスリンク

RD1 ROM焼きだいじょうぶ |

(99/6/6) ついに登場した、デュアルBIOSアダプタ。USBマウスの導入でさんざんBIOS書き換えの恐怖を味わった私は、さっそく購入してしまいました。メーカーのホームページでは、P5Aは動作確認が取れていなくて「理論的には動く」だったのが一抹の不安でしたが、とりあえず装着。結論からいうと見事に成功。ただ、P5Aでは、ISAスロットが邪魔で大変取りつけにくいことと、たまに元からのBIOS ROMを認識しなくなる、という不具合がありましたが。むぅ。 |

| Memory | 128MB DIMM CL=2 | (00/12/10) メインの座を降りたマシンに192メガも要らないので、前の64メガは弟にくれてやりました。彼のパソコンはそれまで32メガしかなかったので、まるで別のマシンのように早くなり、それまで、地面が落ちて来る途中でスワップがかかり、ぴたっと止まっていた三国志7の一騎討ちも、スムーズに動きます。 |

| Video | I・O DATA

GA-VDB16/AGP |

(01/1/8) 今までX68000のディスプレイを使っていた都合上、852*480の解像度を持つアイ・オー・データのグラフィックボード以外は使えませんでしたが、新ディスプレイを購入した結果、そんな制約が無くなり、アイ・オー・データに忠誠を誓う必要もなくなりました。これが最後のアイ・オー・データグラフィックボードでしょう。 |

| FDD | 3.5'' 2Mode x 1 | (99/6/6) 3.5インチベイ用のファンを導入し、行き場を失ったFDDは、アダプタを噛ませて5インチベイに移行させました。くぅぅぅ、怪しさレベルアアァップ。世界広しといえど、普通の3.5インチFDDを、わざわざ5インチベイに入れている人はそうはいないでしょう。(3.5インチベイが最初から無い筐体ならば話は別ですけど。) |

| HDD1・2 | Quantum

FireBoll EX 5.1G x 2 |

本来、私は内蔵 IDE HDDが嫌いなのですが、値段の安さについに屈伏して、とうとう買ってしまいました、IDE HDD。ただし、私は素直ではないので、後述するRAIDボードを使って、システムにはあくまで「SCSI」として表示させています。 |

| HDD3 | ウェスタンデジタル Caviar 31200 |

(00/1/16) 元々はPC-9821に内蔵されていたハードディスク。様々なパソコンを渡り歩い揚げ句、ウィンドウズ2000のインストールの為だけにこのマシンに入れることにしました。 ただ、UltraDMAモード以前のドライブなので、今となってはとても遅いです。あぁ、金さえあればもっとましなドライブが買えるのだけど。 そういえば、このマザーのプライマリIDEを使うのは、これが初めてだな・・・ |

| HDD4 | ウェスタンデジタル AC313500 |

(00/3/30) ウィンドウズ2000を本各運用するために、財布に無理をして購入した13GBのHDDです。一瞬2台買ってRAIDにすることを考えましたが、FAST TRAKはまともにウィンドウズ2000に対応していないし、後継機のFAST TRAK66すら、NTFSが動かないらしいので、とりあえず1台買って、下記のリムーバブルケースを介して接続しています。 ためしにベンチマークを取って見ると、5G*2のRAIDと速度がそれほど変わらず、時代の流れを感じました。 |

| HDDリムーバブルケース | メーカー不詳 型番不詳 |

(00/1/16) 空きベイが5インチのみの所に、3.5インチHDDを増設するために購入。これにより、すべてのベイが埋まってしまいました。ううぅ。 ただのマウンタの方が遙かに安いのですが、こちらの方がかっこいいので選びました。特にこのマウンタは、店で一番安いにも関わらずUltraDMA66に対応していたり、ハードディスクを引き抜くとちゃんとふたが閉まったりする優れ物です。 将来的には内蔵HDDはすべてこれに入れて、RAIDのディスクも即座に交換可能にしたいものです。 |

| zip | エプソン zip |

(01/1/8) MOですら動いていないのに、こいつの役割などあろうはずもありません。現在は”SCSIターミネーター”としてしか使用してはいません。 |

| CD-ROM | CREATIVE CD4834E |

(00/7/14) たまたま、ウィンドウズのハードウェア情報を眺めていると、このCD−ROMがPIOモードで動いているのを発見しました。あわてていろいろ調べてみましたが、このドライブはDMAモードは備えていないようです。なぜじゃー!2000年に買った48倍速CD−ROMがなぜPIO専用なんじゃ-!納得いかん。やはり、デバイスはSCSIを使えということなのか? |

| 松下 | PD LF-1001JB |

一時期はメインリムーバブルディスクだったPDも、流れ流れてサブマシン配属となりました。やはり、CD−RWには書き込み回数以外の点でかないませんからね。 |

| IDE RAID | I Will SIDE-RAID66 |

(00/4/23) 前任のPromise Fast Trakがウィンドウズ2000に未対応のため、無い金を振り絞って買った新しいIDE RAIDボードです。それ以前に、もうRAIDはやめようと思ったのですが、やはり私のマシンは変でなければならない、というポリシーを曲げることはできませんでした。 使ってみると、確かにウィンドウズ2000には対応していて、Fast Trakのときは、あんなに苦労したインストールが、ごく普通の作業で終了しました。ところが、システムコマンダー2000という、複数のOSを切り替えたり、パーティションの操作を行うソフトをインストールすると、勝手にRAIDアレイの解除が行われてしまうことが判明しました。くぅぅなにやってんだI Will。 原因が解るまでに丸一日費やし、結局、RAIDドライブからのブートはあきらめました。しくしく。 |

| SCSI | アダプテック AHA-2940AU | (00/1/16) こちらは新規に購入したのではなくて、PC-9821とボードの交換をしてこちらにきたものです。まぁ、アダプテックなのでトラブルは皆無でしたが、面白みもありませんでした。 |

| 外付けジャンパスイッチ | メーカー不詳 型番不詳 |

(99/11/29) SCSIボードの内臓BIOSの切り離しを、筐体を開けずに行うために購入しました。本来、筐体のシリアルポート用の穴に仕込む物のようですが、残念ながら私の筐体には余分な穴がないので、しかたなくオンボードゲームポート用の穴に無理矢理装着。そのため隙間ができて大変かっこわるいです。 なんにしても、これでSCSIとIDE RAIDのFAST TRAKとのブート切り替えが可能になる・・・と思ったのですが、SCSIボードから起動させようとすると、「キーを押すと再起動するよ(実際は英語)」なんて表示されてしまい、ブートできません。そればかりか、フロッピーのアクセスすらしなくなってしました。なんだこりゃ。これで私の目論んだ、「ブータブルCD−RWで、フロッピーディスクドライブを駆逐しよう」計画は頓挫することになりました。ちぇっ。 それにしても、こういうところは昔のPC−98のほうが遙かに上だったなぁ。どのドライブのどのパーティションからでもブートできた(MOやzipにウィンドウズ95をインストールしたことがありました。凄く遅いけど。特にzipなんか起動するだけで10分ぐらいかかっていたような気が。カタログデータだとzipってそこそこ早いみたいだけど、本当はPDよりも遅い気がしてなりません)し、パーティションの切り方にも、DOS/Vパソコンのような基本パーティションだの拡張パーティションだのの制限なんて無かったし。あと、ボードの増設の仕方も、PC−98(に限らず昔の日本のパソコンは大抵そうでしたが)は、筐体を開けなくても増設できたものだけど。DOS/Vパソコンは、何を増設するにしても、まずふたを開けなけりゃなりませんので、不便で仕方ありません。やっぱりアメリカは家が広くて、作業スペースに事欠かないからこうなっているんだろうなぁ。 |

| Audio | MINTON

SP402D |

(00/4/23) このボードは、まだウィンドウズ2000用のドライバが出ていないのですが、今までは、光デジタル端子からの録音ができないぐらいしかデメリットがないと思っていました。しかし、ウィンドウズ2000をメインOSとして使ってみると、MIDIがまともに鳴らせない事に気づきました。 ちょうど、同じヤマハのチップを使用した、他社のボードに2000用のドライバが登場したので、ダウンして使ってみました。すると、機能はすべて使えるようですが、音を出している最中にディスクにアクセスすると、かなり目立ったノイズが発生してしまうのです。ウィンドウズ98では一切起こらなかったことなのですが、いくらなんでも、これでは何の役にも立ちません。ヤマハのチップを使っているボードは、チップの種類が同じならば、ドライバは皆同じと聞いていたのですが。がっかりです。 |

| LAN | PCI FNW-9700 | 安かったので購入。通信関連は思い入れがなく、値段だけで買っています。 |

| Keyboard1 | メーカー不祥 109日本語 | (00/1/8) ちょっと小さめなキーボード。以前使っていた別の109キーボードが、電源キーが普通のキーボードのプリントスクリーンキーの所にあるため、間違って押してしまったという悲しい戦訓をいかし、電源キーは押しにくくなっています。でも、そもそもキーボードに電源ボタンはいらないとおもうんだけどなぁ。 |

| Keyboard2 | メーカー不詳 Mini-Keyboard 5510M JP PS/2 |

(99/11/29) 小さなキーボード。だいたい普通のキーボードのフルキーの部分よりもちょっと大きいぐらいの大きさしかありません。 何でこんなものを買ったのかというと、私の部屋の住宅事情のためです。私のパソコンは、狭いところに押し込められているので、一旦広い場所に引き出さないと部品の入れ替えなどができません。そして部品の入れ替えをしたとなると、最低限動作テストを行わなければなりません。そんなとき、マウスは有り余っているので問題ないのですが、キーボードは普段使っているものをわざわざ持ってこなければなりません。それが嫌で購入したのでした。 |

| Mouse1 | ロジクール

マウスマンホイールUSB |

(00/12/10) 定価10000円のこのマウスが、バルクで1980円で売られているのに遭遇しました。新マシンにプログラマブルマウスをまわしてしまったので、即購入しました。今まで秋葉原に通っていた中で、最高のお買い得品です。 |

| Mouse2 | メーカ不詳 HAND TRACK |

(99/11/29) また買ってしまった副マウス。形自体は、ちょっと前から売っている指輪状トラックボールですが、今回スクロール機能が追加されたというので、わくわくしながら購入しました。が、実際使ってみると大した改良ではなく、今までのバージョンでは「クリック用左ボタン」と「ドラッグ用左ボタン」の2つの左ボタンが装備されていて、そのうちの「クリック用左ボタン」が「中央ボタン」に変更されて、インテリマウス等のホイールボタンによる「パン」機能が使えるようになっただけでした。ちょっと残念。しかし、そもそも「ドラッグ用左ボタン」でダブルクリックするのも何の問題もないので、このボタン用途の変更は、大正解でしょう。これにより、この手のハンディタイプのポインティングデバイスでは世の中で最強のものになったと言っても過言ではありますまい。あぁ、PC−9821用が欲しいなぁ。 |

| USB・PS/2変換アダプタ | メーカー不詳・DS068001A | (99/6/6) 今まで無かったのが不思議だった、PS/2マウス・キーボードをUSBに変換するためのアダプタです。今はマウスしか繋いでませんが。本来ならば、キーボードもこっちに繋いで「レガシーフリー」に近づくのが世の流れ打と思うのですが、P5AのUSBポートは信頼性が激低なので、そんなことは恐ろしくてできません。 |

| Joy Pad1 | MS SideWinder

FreeStyle Pro |

例の、パッド自体を傾けて操作する奴です。USBでつないでいます。一見ただのイロモノですが、いえいえなかなか面白いパッドです。カーブの多いドライブゲーム等では厳しいですが、それ以外ならば、慣れればかなり実用になります。

マイクロソフトはソフトはさっぱりですが、ハードはなかなかのものです。こまったものです。 ただし、事実上アナログ専用でしょう。なにしろ、十字ボタンが異常に斜めに入りやすく、これでシューティングゲームをやる、というのは自殺行為以外の何者でもありません。 |

| Joy Pad2 | SKネット スマートジョイパッド2 |

(00/.3/30) どのパッドにも、満足できなかったのと、YSフライトシミュレータというフリーのゲームでどうしても方向舵が操作したかったので買ってきた、プレステパッドコンバーターです。これが結構優れもので、通常のパッドだけではなくて、ナムコのネジコンや現在主流のデュアルショックにも対応しています。 しかも「エースコンバット3」以外のゲームでは対応しているのを見たことがない”スティックボタン”(結構知らない人も多いのですが、デュアルショック等のアナログスティックは、倒すだけでは無くて、押しボタンにもなっていまして、左右のスティックがそれぞれ”L3ボタン””R3ボタン”となっています)にも対応しています。おかげで最大認識ボタン数が16個もあるという化け物スティックとなっています。 ただ、アナログモードに切り替えると、十字ボタンが視点切り替えに変わったFreeStyle Proと違い、十字ボタンは通常ボタンになってしまう点が少々残念ではありますが、なんといっても、キャラクターが勝手に動いてしまうような事は皆無なので、満足しています。 |

| Joy Pad3 | メーカー不詳 JP−UD1 |

(00/7/14) プレステのデュアルショックにそっくりなジョイパッド。しかし、こいつがとんだ食わせ物でした。 だめな点その1=偽フォースフィードバック 「フォ-スフィードバック対応」がこいつの最大のウリなのですが、こいつの場合、ゲーム中でGなんかがかかると倒すスティックが重くなるのではなくて、ぶるぶる震えるだけなのでした。残念至極。まぁ、私はフォースフィードバッグに対応したゲームなんて持ってないですし、そもそも税込みで3000円強の製品にそこまで要求するのも酷ですからね。それよりも、パッケージには書いていないのに、ウィンドウズ2000でも振動に対応しているのをほめてやるべきかもしれません。 だめな点その2=偽右スティック このパッドの右スティックには、横軸がありません。つまり、スロットルにしか使えないわけです。不良品であることを疑いましたが、PC WATCHの写真を凝視すると、そこに写っている商品も、横軸用のボリュームが無いようです。あぁ、せっかくこのスティックはアナログモードのときは十字ボタンが視点切り替えになっているのに。ラダーが操作できないんじゃいまいちです。 みなさんも、このパッドを買う時は気をつけましょう。 |

| USB HUB | ELECOM UH-2BSV | (99/6/6) ただの2ポートHUB。しかし地雷、としか言いようのない、失敗パーツ。「P5AのUSBポートは、BIOSのリビジョンが低いと、起動時にUSBキーボードやマウスを繋げると暴走する」という情報(事実)を手に入れたので、できればBIOS書き換えをしたくなかった私は、「必要に応じてPS/2→USBアダプタを出し入れする」という後ろ向きな対処のためにこれを購入しました。 しかし、いざこいつを通して、マウスアダプタを使おうとすると、なんと、「HUBが供給できる電力では、動かせません。」という警告が出てしまうのだ!そんなばかな。あんたたち2台で、NECで出してるポータブルスキャナーよりも電気を食うというのか!あぁ、あと数千円だして、ちゃんと電源を供給するHUBを買えばよかった。しくしく。 |

| プレイステーションメモリーカード読み取り機 | サンクルー メモリーカードキャプチャー桜 |

(00/07/14) 弟にプレステの「俺の屍を越えていけ」というゲームのデータを消されてしまい、2度とそんな悲劇を味あわないために購入しました。結果は良好で、見事にプレステのセーブデータをパソコンにバックアップすることができました。 また、同じような製品を出しているメーカーが、「ウィンドウズ2000に対応するのは現状では不可能」と泣き言をぬかしているのに、ウィンドウズ2000にもきっちり対応している素晴らしい製品です。 ちなみに、この製品で、私は初めてDOS/Vのパラレルコネクターを使いました。 |

| Tablet | NS CalComp

Drawing Slate |

ろくな絵も描けないくせに持っている、高級装備タブレット。こいつはPC−9821ではなく、X68030から剥ぎ取ってきたものです。なにしろカルコンプのホームページにあるPC−9821用のドライバはバージョンが古くて、ウィンドウズ98に対応していないようだったからです。 |

| ディスプレイ | MAG DJ530 |

このパソコンの導入と同時に、購入した15インチディスプレイ。金さえあれば、もっと大きいのが買えたのですが。 |

|

購入当時、既にこいつの積んでいたPentium100MHzは時代遅れでしたが、元々こいつの購入目的は、当時PC-9821専用版しか発売されていなかった「提督の決断3」でしたので、その時は問題ありませんでした。

しかし、時代が完全にウィンドウズ95に移行したので、やむなくMMX Pentiumに乗せ変え、そのために内蔵IDE機器全廃して、オールSCSIに切換えたので、全盛期にはHDD3台、MO、zip、PDの6台を、SCSIボード1枚ではケーブルが長くなりすぎて安定しないため、2枚のSCSIボードに分散して接続するという、重装備を誇っていました。しかし、時代は流れ、他のマシンに主要な部品を吸い取られて、現在に至っています。 |

(2001/9/2)

フレッツADSLを導入したので、ルーターとしてこのマシンを使おうと、LANカードの2枚差しを断行しました。しかし、そのためだけに、24時間このマシンの電源を入れっぱなしにすることが、どうしても電気がもったいなくてできなかったので、結局普通のブロードバンドルーターを買ってしまいました。不死鳥は飛ばず。

(2001/1/8)

アスロンマシンの導入により、このマシンも使いみちがなくなりました。現在は、私の第2線級マシンの定番である、スキャナ専用マシンとして、余生を送っています。しかし、そのうちインターネット常時接続でも始めた場合は、ルーター&ファイアーウォールとして不死鳥のように蘇るかもしれません。

| 種別 | 名前 | 備考 |

| CPU | AMD

K6-2 300MHz |

(1999/10/17) 前のメインマシンのお下がり。前のMMX Pentium 166MHzに比べれば、CPUの処理速度は格段に上がったのですが、ビデオチップの性能が悪いので、体感速度はさっぱり変わりません。まぁ、MP3ファイルを作るのが早くなったので、良しとしましょう。 でも、350MHz以上のCPUでないと起こらないはずの、WINDOWS95の起動時の不正終了が時折起こるのがいただけません。慌ててパッチを当てようとMSのサイトに行ってみたら、OSR2以上用だとぉ。私の使っている初代ウィンドウズ95には使えんじゃないか。ゲイツめぇー! |

| 下駄 | ロンテック

PL-K6-3 |

(1999/10/17) PC-9821にK6-2を搭載するために購入したのですが、初めのうちは全く動かなくてヒヤヒヤしました。昔のOh!PCに、CPUをきちんと奥まで差し込まないと動かないと書いてあったのを思い出して、指に血豆ができるまでCPUを押し込んだのに動きません。途方に暮れて、それまでクロック倍率の設定表の所しか読んでいなかった説明書を読み返した所、てっきりCPUファンの端子だと思っていた部分が、下駄への電源供給端子だということがわかってびっくり。それまでMMX Pentium ODPを使っていた私にとって、下駄ごときが独自電源を要求するなどまったく予測できませんでした。さっそく電源ケーブルを差し込んだ所、あっさり起動。やっぱり説明書はキチンと読まなければいけませんなぁ。 |

| M/B | WildCat | この時代のPC−9821のマザーボードは、こういう名前のチップセットらしいです。 |

| Memory | 96MB FastPage SIMM | 遂に、唯一メインマシンに勝っていたメモリ量も、負けてしまいました。まぁ、それも時代の流れです。 |

| FDD | 3.5'' FDD 3Mode | 3モードのFDDは値段が高いので、メインマシンには付けませんでした。このFDDがメインマシンに付けばいいのですが。 |

| HDD | Melco 2.1GB

外付 UltraSCSI |

(2000/12/23) アスロンマシンの導入にあたり、部品をいろいろとやりくりした結果、このマシンには、このハードディスクが残りました。 |

| CD-ROM | メルコ CDI-MB6000 |

(00/1/16) マルチビームのCD-ROMが修理から帰ってきたので、さっそく取りつけてみたのですが・・・この話は長いので、こちらでどうぞ。 |

| SCSI | メルコ IFC-USP-M2 |

(00/1/16) 以前、DOS/Vに刺さっていたIDE→SCSI変換機能付きのボードです。DOS/V時代はほとんど問題なく動いていましたが、PC-9821では多少機嫌が悪いときがあり、たまにウィンドウズが起動できないときがあります。しかし、悪いことばかりではなく、DOS/V時代には、IDEのCD-ROMを付けると異常にウィンドウズの起動速度が遅かったのに、PC-9821ではIDEのCD-ROMがついていても、それほどでもありません。不思議なものです。 |

| Audio | Q Vision Wave Star | PC−9821では、事実上これしか選択肢はないと思われる、究極サウンドボードです。といっても、要は86音源にまともなPCM音源を組み合わせただけのものです。

本来ならば、NECの118音源がこうあるべきでしたが・・・。昔からNECは、ユーザーの希望と少しずつズレた製品を発売して、結局だいなしにしてしまいますよね?(まともに互換性のない初代98ノートや、Handy98・Hyper98とか。) |

| LAN | PCI FNW-9700 | メルコのデュアルスピードハブの宣伝文句に、「100BASEのボードでも、相性で100BASE接続できない場合があるので、強制的に100BASE接続にするディップスイッチがあります。」というのがあったので、ちょっと恐くなってしまい、軟弱なことにメインマシンとボードの種類を合わせてしまいました。ちなみにハブもこのメーカーのものです。通信関係は完全に専門外なので、どうしても弱気になってしまいます。

まぁ、それはともかく、これでわが家もようやく100BASE−TX接続となりました。流石に早いです。でも、よく言われる通り、残念ながら10倍にはならなかったです。 |

| LANその2 | PCI EN-2298-T |

(2001/9/2) ついに我が町にADSLがやってきたので、余っているこのPC-98をルーターにするべく、以前購入して10BASEの遅さに耐えられなくて引退していたこのCバス用のLANボードを、甦らせました。しかし、実際に使ってみると、「こんなにファンの音が大きいマシンを24時間稼働させるのは、電気の無駄じゃないのか」と思ってしまったので、結局次の日にはブロードバンドルーターを買いに行ってしまいました。 |

| Scaner | NEOS NSF-630P2 | (1999/10/17) 妙に安かったので購入。だって5800円(税抜)ですぜダンナ!まぁ、対応するWindowsに、95しか書いてないぐらい古いですし、そもそも時代遅れの300DPIですけど。でも、スキャンソフトでは、なぜか400DPIまで選択できるし、しかもエラーなしに読み込めます。なぜだ?当たり品だったのだろうか・・・ |

(1999/10/17)

私は昔、「スタンドアローンでなければパソコンではない。」という信念を持っていました。そんな私が今では、こんなにLANに投資してしまうとは・・・。でも、便利だからしょうがないですね。

| Printer | Alps MD-1300 | とうとう、プリントサーバーを購入したので、プリンターは、パソコンには直接つながらない存在になってしまいました。

そういえば、先日エプソンの最強のインクジェットの印字結果を見ました。信じがたいほどキレイ。虫眼鏡で見ないとドットがさっぱり見えない。恐るべしフォトインク!なんだか、熱昇華印刷なんていらないような気がしてきました。 こうなったらアルプスさんには、今年(99年)の奴は期待外れだったので、来年の年末発売のモデル(当然出るでしょう?)にはライトシアン・ライトマゼンダのインクを追加してもらうしかありませんな。 (2001/1/8) なんて、去年は言っていたんですが、新型どころかアルプスは家庭用プリンターから事実上撤退してしまいました。こうなるとインクだっていつまで買えるかわからないので、新型プリンターを物色に行ったのですが、うーん・・・絵の綺麗なエプソン・キャノンは白黒に弱く、白黒に強いヒューレッドパッカードやシャープのプリンターは、絵に弱い。やっぱりどれもこれも、ピンと来ません。そもそも私はインクジェットは嫌いですし。 アルプス カンバーック。 あぁ早くカラーレーザーが6万円を割ってくれないかなぁ。 |

| Print

Server |

PCI Mini2 | プリントサーバーです。そもそも、こんなものを購入した理由というのは、「プリンターの場所を3メートルほどずらしたい」という極めてつまらない理由からです。はっきり言って延長ケーブルを買ってくれば数分の1のコスト(ちなみに、このMini2は1万円もした)で同じことが実現できたのですが、この文を書くまでまったく気づきませんでした。恐ろしいことです。

ところで、このプリントサーバー、すごい問題児でした。メインマシンのDOS/Vから動かすぶんには特に問題が無かったのですが、PC−9821から動かすと、うまく動かない。実にいやらしいことに印字テストだけは無事に成功するのですが、その他の印字にはことごとく失敗するという嫌な状況に陥っていました。その後のファームウェアのバージョンアップによってようやく事無きを得ましたが、まったく困ったものです。 困ったと言えば、プリンターとの双方向通信ができなくなったのも困りものです。あるとき突然、全く印字しなくなってしまったのですが、さっぱり原因が掴めず、時間を費やすこと数時間。結局シアンインクが無くなっていたことが原因と判りました。今までならば、画面にエラーの種類が表示されたので、問題が無かったのですが、アルプスのプリンタには、液晶表示などが全くないので、こういうとき困ります。 どのプリントサーバーの商品解説を読んでも、双方向通信がサポートされているものは見たことがありませんが、そんなに技術的に難しいのでしょうか? |

| Router | コレガ BAR SW-4P |

(2001/9/2) その値段の安さから、おそらく日本で1番売れているルーターでしょう。安い割には、速度は遅くない(6MBpsぐらい出るらしい。これよりも高くて回線速度が遅い機械も結構あるみたい)ので、まぁ、フレッツADSLごときにはこれで十分でしょう。 ただし、所詮は安物のため、メニューの表示が異常に遅かったり、「ファイアウォール機能有り」と書いておきながら、塞ぐことのできるポートが10個しかなかったりと、以前使用していたヤマハのダイアルアップルーターに比べれば、貧弱そのものです。まぁ、値段が半分以下ですからねぇ。 |

| ADSL MODEM | NEC製 ?(借り物なので型番は知らない) |

フレッツADSL導入時にNTTから送られてきた物。本当にモデムかぁ?と思うほど大きいのが気に喰いませんが、まぁ、借り物ですし、特に問題なく動くので良しとしましょう。これで我が家もブロードバンド時代に突入です。 それにしても、何で世の中ブロードバンドだからって、無理に動画とか配信しようとするんですかね。ただ「早くなって嬉しいな」ではダメなんですかね。でも、どうせ動画を配るなら、現行のテレビ放送がだいたい100メガBPS相当だそうなので、それぐらい速度が出ないとねぇ。 |

| Switching Hub |

PCI FX-05SC |

(2001/05/03) 何の変てつもない、スイッチングハブです。LANに繋がるマシンがいろいろ増えてきてしまったので、購入しました。 これとは直接関係ないですが、最近100BASEが大変遅く感じてきてしまいました。特に、ノートパソコンにLAN越しでソフトをインストールするときなどは、余りの遅さにイライラしてしまいます。早く安くなれ1000BASE-T!!! |

|

初めて、液晶の縦解像度が480ドットを超えたVAIO−C1にして、我が家初のDDR RAM/0.13プロセス/クルーソーと初めてづくしのパソコンです。C1シリーズは以前から激しく欲しかったのですが、どうしても縦480ドットという仕様が耐えられそうになかったため、ここまで見送ってきましたが、このマシンの発表とともにいてもたってもいられなくなり、発売日に購入してしまいました。買ってみると、やっぱりカメラは余計だなと思ったのですが、キーボードとトラックポイントはすばらしく、大変気に入りました。 しかし、CPUであるクルーソーの遅さに耐えられず、2代目インターリンクXP7220購入と同時に、第1線を退きました。 しかし、今でも別途購入したテレビチューナーと組み合わることで、テレビ録画マシンとして、今でも大活躍しています。 |

6.コンパクト&ハイパワー ビクター インターリンク MP-XP7220

|

VAIO C1でさえ「筐体が熱で溶ける」ために採用できなかった、超低電圧版ペンティアム3を、C1以下のサイズのボディーに、強引に埋め込んだ、きわめてやんちゃなマシンです。ただ、そのCPUパワーは伊達ではなく、私の所有しているパソコンでは最強のCPUパワーを誇ります。また、メモリー量も私のパソコンでは最強の384MBのため、実はメインのデスクトップよりも強力です。また、USB2.0やLAN端子、SDカードスロットを備えるなど、名機カシオペアFIVAに匹敵するほどの拡張性を誇ります。まったく、あんなにリブレットを巨大化させておきながら、拡張性は据え置きにした東芝には、猛省を促したいところです。 ただ、こんなに小さなマシンに、これだけの装備を詰め込んだのは良いのですが、やはりキーボードはC1の方が良いため、動作パフォーマンスが大変改善される見込みの、256ビット版クルーソーが搭載されたVAIO C1が発売されたら、おそらく引退させてしまうことでしょう。C1に比べると、なんだか愛着がいまいち湧かないんですよね… |

|

私が最も愛したパソコン、いや「パーソナルワークステーション」です。こいつをメインマシンとしてくらせていた頃は、本当に幸せでした。 |

| MPU | モトローラ MC68030 | すばらしいMPU。こいつのアセンブラは、人によっては「高級言語」とまで言わしめました。それまで、Z80のプログラムしか組んだことのなかった私は、たしかにそれに近いことを感じました。世の中、なんで68系のMPUではなくて、インテルの86系なんでしょう。はぁぁぁぁ。 |

| Memory | 8MB | 当時は、この程度で充分だったのですが。メモリーと言えば、ウィンドウズしか知らない人に、「X68には、メモリーが2MBで動くGUIシステムがある」と言うと、大変驚きます。KO−WINDOWという名前なのですが、良いシステムでした。 |

| FDD | 5'' 2HD FDD | FDDの使用率の下がった現在では、あまり関係ないことですが、X68のFDDは、コンピュータで完全制御できるのが特徴でした。

ウィンドウズソフトのインストール時などで、「フロッピーを抜いてから、再起動してください。」などという表示が出る場合がありますが、X68ならば、ソフトからイジェクトできますので、こんな表示とは無縁です。 まぁ、マッキントッシュでも出来ますけれど、X68のスゴいところは「5インチ」でこれをやったということでしょう。 |

| HDD | ARKWOOD 500MB | これを買った当時は、こんな広大な容量は当分使い切れないと思ったものでした。しかし、今やウィンドウズ2000字体の容量が1ギガぐらいありますからねぇ。 |

| MO | Filo 128MB 3.5'' MO | 私とMOとのつきあいは古く、ソニーから発売した最初の普及型3.5''MOの頃から買っていました。20万円もしました。しかし、それがソニー商品の常で、1年の保証期間が切れると同時に壊れたので、やむなく購入したのが、このMOです。前の奴の半額、10万円でした。そして、数ヶ月後、全く同じデザインで新型が発売されました。値段は据え置きでしたが、容量が倍の230MBに増えていました。 なんてこった。 |

| Tuner | CZ-6TU | 自慢の品。RGB出力専用のテレビチューナーです。パソコンのディスプレイにテレビ放送を写すアダプターは数多くありますが、大抵のものは画像に不満があるものばかりでしょう?しかしこいつは違います。普通のテレビの放送を見ているのと、まったく同じ画像を約束してくれます。 欠点は、出力する信号が、水平同期周波数15kHzと言う事です。あぁ、21インチ以上で水平同期周波数が15〜65以上、なんていうディスプレイは世の中に存在しないのでしょうか。17インチならば、あるんですよね。NECからでている、Multisync17TVというやつが。今からでも遅くないのでNECには、Multisync21TVや、CEREB用の28インチワイドディスプレイの後継機を出して欲しいところです。常識的な値段で。 |

(99/10/17)

先日、IME97の馬鹿さ加減が堪え切れなくなり、後ればせながら、ATOK

Pocketを購入しました。発売された当初は、必要容量4メガバイトというスペックに脅え、購入をためらっていたのですが、買ってみて、なんて馬鹿な判断をしていたのかと己の不明さを呪いました。

なんて頭がいいんだATOK Pocket。私がWindows98で愛用しているWXG4では極めてまれにしか1発で変換できない「産婆がサンバを踊る」を一撃で変換します。それに、大昔私がATOKを初めて使ったときには貧弱だったキーコンフィグもしっかりとこなし、ちゃんとマイクロソフトIMEのキー操作(これが私には、X68用の漢字変換「ASK68K」のキー操作に一番似ているような気がするので、他のIMEのキーバインドは受け付けないのです)ができるばかりか、ちょくちょくAのキーと間違って押してしまい、英文字モードを強要することにより、私の憎悪を一心に受けていた「CAPSキー」を、漢字入力中に無効にすることもできました。さらにIME97には、リセットをすると学習結果を忘れ去ってしまうという酷い仕様があったのですが、ATOK

Pocketはリセットしても忘れないようです。

これらの利点の前には、余計に食う容量や、若干、全体的に動作が重くなったような気がする点も、充分許容範囲内でしょう。

ただ、タスクトレイに出すアイコンが増えたのは、なんとかしてほしいですね。現在のカシオペアのようなハーフVGAならともかくとして、横に480ドットしかない、私の初代カシオペアでは、少しでも動かすプログラムが増えてしまうと、タスクバーのアイコンがが小さくなってしまって、どれがどれだか判らなくなってしまうことが、残念です。

(02/3/23)

とうとう、このマシンも引退です。なぜならば新しいPDAとして、ソニーのクリエNR70を購入してしまったからです。3年待ったアナベル ガトーよりも長い、5年間もの長期に渡って、このマシンの後継機を待ち続けていたのですが、結局現れませんでした。縦型筐体もPalmOSも嫌いなのですが仕方ありません。なんでカシオは新しいH/PCを作ってくれなかったのでしょうか。(答え.儲からなかったから)個人的には、根本的にそりの合わないPalmOSや、まだPDA専用のソフトの少ないLinuxに比べたら、WindowsCEの方がだいぶましだと思っているのですが。

9.最も「Zen of Palm」からかけ離れたPalm クリエNR70

|

私は、PalmOSが大嫌いです。動作の軽快さと、取り回しの良さと、コストパフォーマンスのために、他のすべてを犠牲にするその思想には嫌悪の念を禁じ得ません。しかし、そんなPalmOSマシン全盛の中現れた、私の眼鏡にかなう電子手帳は、皮肉なことにPalmOSマシンでした。 高解像度液晶と内蔵キーボード、さらに標準状態での日本語処理と小型筐体を兼ね備えたマシンは、日本では皆無でした。かろうじて購入候補に残る物も、PSIONは日本語処理に、MIザウルスは液晶解像度に、Jornadaやシグマリオンは筐体の大きさに、それぞれ致命的な弱点を抱えていましたし、HP200LXは、生産中止のニュースで初めて日本語が使用可能であったことを知ったという体たらくであったため、時既に遅く、購入対象にはできませんでした。しかし、このNR70は、それらの条件をすべて兼ね備えていたのです。 実際に購入してみると、メモリースティックスロットに、スティックを認識しなくなるという構造的な欠陥(思わず三菱の車のことを思い浮かべてしまうほど、多数の人が異常を訴えていましたし、私もそれで1度初期不良交換したにもかかわらず、現在の物もだんだん認識しなくなってきました)があったり、異常なまでにソフト的な信頼性がなかったり(1日に何回もリセットしなければならないPDAなんてこれが初めてです)、信じがたいほどの電池消費量のために、当時CF型PHSを所持していなかったにもかかわらず、CF接続ジャケットを増設電池代わりに購入しなければならなかったり、PalmOSそのものの欠点として、メモリーカードの扱いが貧弱だったりしましたが、まぁまぁ使い物になるマシンでした。蛇蝎のように嫌っていた縦型筐体も、通勤電車の中で使う分には悪くないと見直しましたし。 ただ、そのソフトの貧弱さ(ユーザーの人々が作った「かゆいところに手が届く」アプリケーションには事欠かないのですが、テキスト処理やHTML処理等、本来メーカーが用意してしかるべき根本的なところが、絶望的に弱いのです)なことや、さらに私の理想に近いマシンである、リナザウ SL-C700が登場してしまったので、1年にも満たない期間で引退することと相成りました。不幸なマシンといえましょう。 現在は常にクレイドル上に鎮座し、卓上MP3プレイヤー兼、「ザウルスから外したCFカードの置き場所」として、余生を送っています。 |

10.理想に最も近い電子手帳 シャープ ザウルス SL-C700

|

| 「すばらしい、ジオンの精神が形になったようだ」 by アナベル ガトー シャツの胸ポケットに入るほど小型で、横型筐体を持ち、さらに内蔵キーボードと高解像度液晶を備えるなど、そのハードウェアスペックは、まさに、私の魂をそのまま形にしたかのようなマシンです。確かに、速度が遅いとか、電池が持たないとか、メモリーが足りないとか、やたらと時計が狂うとか、いろいろと欠点はありますが、そんなものは、この姿形の前では、どうということはありません。やはり、キーボードは横型筐体と合わせることで、初めて実力を発揮できることを再確認しました。また、密かにWindowsCEマシンよりも、パソコンのWindowsに親和性が高いのも特筆できる点でしょう。CEではスケジュールの同期ぐらいしかできませんが、C700ではそれに加えて、ザウルスショットでの画像転送や、ザウルスドライブでの直接ファイル転送に加えて、ワードとエクセルのファイルを、変換無しに編集できます。CEでは新たなソフトを導入しなければできなかったり、ファイルを変換しないと使用できなかったことが、標準でこなせるのは、大変評価できる部分です。 ただ、人に薦められるかというと、全くお薦めできません。このマシンは現在の主流であるPalmOSマシンとは、まさに正反対のベクトルに沿って作られたマシンで、抜群の汎用性こそ誇るものの、速度の遅い部分は徹底的に遅いうえ、まだまだ熟成度が足らず、カレンダー出来が、大昔の初代ザウルスよりも劣っていたり、ホームページ閲覧時に画像を表示しよう物なら、当たり前のようにメモリー不足に陥るなど、ごく当たり前の部分が弱いのです。正直なところ、こいつをPDAとして売るのは間違っているとさえ言えます。こいつはポケコンです。かつてカシオのPBシリーズやシャープのPCシリーズなど、名機を排出してきたカテゴリーの再来といえるのがこのマシンです。ある意味、かつての名機「HP200LX」の後継者と言えなくもないでしょう。まぁ、本当にそれを名乗れるのは、ハード・ソフトとも整う1,2年先の話でしょうが。 それまで生き残ってくれていると良いのですが・・・ |